レビューの難しさの一つに、「レビューする側とされる側で、感じる重みにギャップのある指摘」問題があります。

特に、「レビューする側は大事な問題だと思っているのだけれど、される側はそう思っていない」ものが厄介です。このような場合、される側は「そんな重箱をつつくようなことを言わなくても・・」と感じているので、小手先の修正に終わってしまい、次回もまた同じことをやってしまいがち。

その種の指摘の例として、「列のタイトルとデータが整合していない表」があります。

「いやそんなことある?」って思われるかもしれませんが、「最初に列タイトルをつけてからデータを入れていったところ、タイトルとあまり関係ない情報も出てきた、でも列を分けなかった」みたいなものはちょいちょい見かけます。この手の表は、書き手が思っている以上に、読み解きの難易度が上がると感じます。

ちょっと例がアレですが、イメージはこんな感じ。

| メトリクス | 計算式 |

|---|---|

| テストケース密度 | テストケース数 / 開発規模 |

| 欠陥密度 | 欠陥数 / 開発規模 ※n件/ks以上を目標値とする |

「計算式」の列に、計算式以外の情報を入れんでくれ~

目標値を書きたいなら、「目標値」って列を作ってくれ~

でふと思ったのですが、「たくさんの情報があるときに、それを仕分けして、適切な列名を定めて表に落とし込む」って、実はそこまで簡単なことではないんだよなと。

突然のなわとび

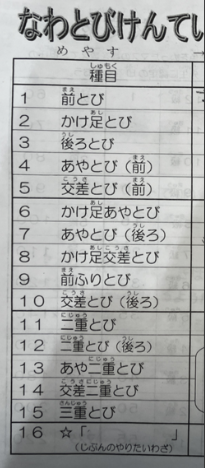

ということで今日は、「情報の仕分け」を考えてみましょう。お題はこれです!

これはわたしの次男が学校からもらってきた、「なわとびけんてい」の表。各「種目」で何回飛べたかに応じて色塗りをしていくことで、自身の成果と成長を見える化する、素敵なプリントです。

この表自体に特に問題があるわけではない(ただし通番と種目の列は分けてほしい、通番の数字は半角にしてほしい、数字は右揃えにしてほしい)のですが、種目を眺めていると、「なわとびの種目は、いろんな概念が組み合わせられている」と感じませんか? これを紐解いていきましょう。なわとびだけに。

1. 要素に分解する

名前からしてすでに組み合わせが発生している種目を、要素に分解していきます。

- 前とび → 前

- かけ足とび → かけ足

- 後ろとび → 後ろ

- あやとび(前) → あや × 前

- 交差とび(前) → 交差 × 前

- かけ足あやとび → かけ足 × あや

- あやとび(後ろ) → あや × 後ろ

- かけ足交差とび → かけ足 × 交差

- 前ふりとび → 前ふり

- 交差とび(後ろ) → 交差 × 後ろ

- 二重とび → 二重

- 二重とび(後ろ) → 二重 × 後ろ

- あや二重とび → あや × 二重

- 交差二重とび → 交差 × 二重

- 三重とび → 三重

以下のような要素がそろいました。意外に少ないですね。

前、かけ足、後ろ、あや、交差、前ふり、二重、三重

2. 要素を仕分けする

集まった要素を仕分けて、カテゴリーにしていきます。

仕分けの一つの手がかりとして、「似ているもの」があります。たとえば「前」と「後ろ」は真逆ですが、「回転の方向」を語っているという意味で似ています。

結果として、以下の4つのカテゴリーとなります。

- 回転の方向: 前、後ろ

- 足の動き: かけ足、前ふり

- 腕の動き: あや、交差

- 回転の回数: 二重、三重

表の話に戻ると、「回転の方向」などのカテゴリーが列名となり、「前」「後ろ」といった要素がデータの種類になります。

3. 要素の過不足をチェックする

さて、要素はこれで十分でしょうか?

いいえ、足りていないものがありますね。最初の「仕分け」は名前を元に行ったので、名前に明示的に現れない要素が抜けているのです。たとえば「足の動き」は「ノーマル」、つまり単純にジャンプ→着地するものがありますよね。

これらを加えると、以下のようになります。

- 回転の方向: 前、後ろ

- 足の動き: ノーマル、かけ足、前ふり

- 腕の動き: ノーマル、あや、交差

- 回転の回数: 一重、二重、三重

以上の要素を組み合わせることで、最初の種目すべてを表現できるようになりました。

| # | 種目 | 回転の方向 | 足の動き | 腕の動き | 回転の回数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 10 | 交差とび(後ろ) | 後ろ | ノーマル | 交差 | 一重 |

| 01 | 前とび | 前 | ノーマル | ノーマル | 一重 |

| 16 | さいきょう | 後ろ | 前ふり | 交差 | 三重 |

いや~ このように整理できると気持ちがいいですね! ぼくの考えたさいきょうのなわとび種目もすぐ作れるわけです。

4. 新しい要素を考えてみる

さて、この整理をすると、もう少しできることがあります。

確かに、最初に提示した種目はこれですべてカバーできるのですが、各列に足せる要素はないでしょうか?

そうですねー、たとえば「腕の動き」。

あやとびではジャンプのたびに腕の交差と解放を繰り返しますが、「1回のジャンプで交差と開放をする”ダブルあや”ができないか?」みたいな感じです。

これは、「腕の動き」というカテゴリーで列名が付いていることにより、考えやすくなっています。

「回転の回数」なら、単純には「四重」が考えられますし、「1回ごとに回転の回数が変わる飛び方」というのも発想できるかもしれません。

5. 新しいカテゴリーを考えてみる

さらに、カテゴリーに何か追加できないか考えてみます。

「足の動きと腕の動きがあるから・・・腰の動きってどうだ? ジャンプごとに、腰を左右に捻る!これは腹筋に効くぜ・・・!」みたいに。

これも、カテゴリーの名前が適切に付けられていることが、発想の源となります。

おわりに

最初の話からだいぶズレてきました。

最初に言いたかったこと

表を作るなら、列名とデータの内容を整合させよう。

今言いたいこと

適切なカテゴリー名を付けて分類することは、要素だけでなく、そもそもの分類の軸であるカテゴリーの過不足を検討するためにも、とっても大事なプロセスである。

QAエンジニアの方なら、「何か、デシジョンテーブルテストとか組み合わせテストやるときに似てるな」と感じたかもしれません。

その通りです! これらの表を作る時も、軸と選択肢の洗い出しと仕分けが重要なんですよね。実は最初は「なわとび直交表」を作ろうと思ったのですが、いつの間にか全然違う話になってしまいました。

無理やりテストの話に持ち込んだところで、今日の雑談は以上です。今年の目標「三重とびをマスターする」を掲げて、今日も練習してきます。